VC/PE机构运营、员工薪酬是多少?

健全的运营机制和合理的薪酬激励制度,是股权投资机构持续吸引高端人才的保障。

本文介绍机构的运营情况,并为你解答股权市场投资人员的薪酬情况,让我们一探究竟吧。

VC/PE机构运营情况

人员流动:今年你跳槽了吗?

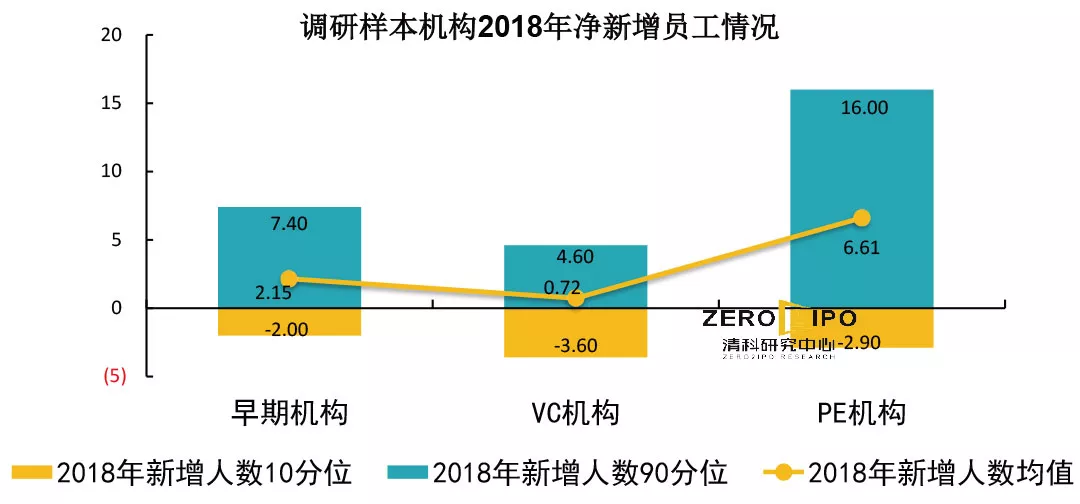

根据机构调研结果,2018年股权投资市场整体吸纳劳动力略有增加,平均机构净增长[1]人数不到4人。人员的流动分为员工流入和流出,我们分别用新进率[2]和离职率[3]进行测算。

2018年的平均机构员工新进率为22.1%,平均人员离职率为8.3%,均低于2017年。在我国目前的经济环境下,从业人员对跳槽大多持谨慎态度,机构人员整体流动性略有下降。

1.净增长人数=年末总人数-年初总人数

2.机构新进(离职)率 =本年度新进(离职)人数 /(0.5*(机构年初总人数+机构年底总人数))

3.平均机构新进(离职)职率 =本次调研中的各机构新进(离职)率之和 /本次机构调研样本总

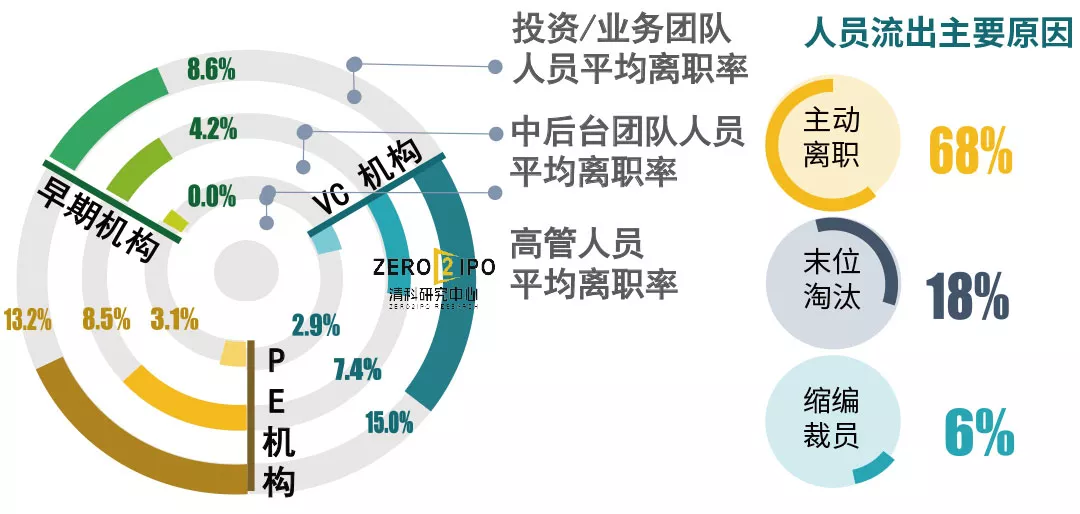

2018年,机构人员流出最主要原因为员工主动离职,占比接近68%。为保持竞争活力,末位淘汰是大部分机构采用的机制,2018年离职人数中末位淘汰平均占比18%。

值得注意的是,2018年股权投资市场离职人员中约有6%的离职原因为机构缩编裁员,面对市场环境的严峻挑战,部分机构不得不收缩规模、缩减成本以备“寒冬”。

人员结构:女性占比如何?

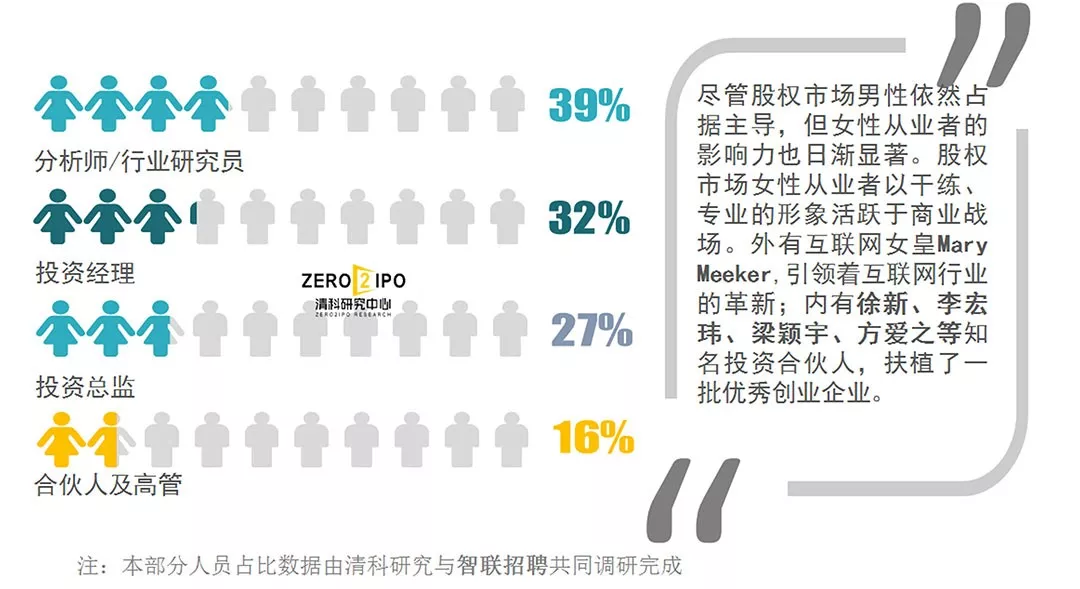

从性别上看,股权投资市场从业人员中,整体男性居多,尤其是前台部门,男性占比明显高于女性。整体上看,本次调研男性从业者占55.3%,但在前台投资业务人员中,男性比例高达69.8%,约为女性从业者的2倍。

另外,女性从业者占比随着职级的升高呈现下降趋势。根据Preqin2019年3月发布的“私募圈的女性工作者”报告,中国私募股权市场高管中女性仅占14%,与此次调研结果相近。

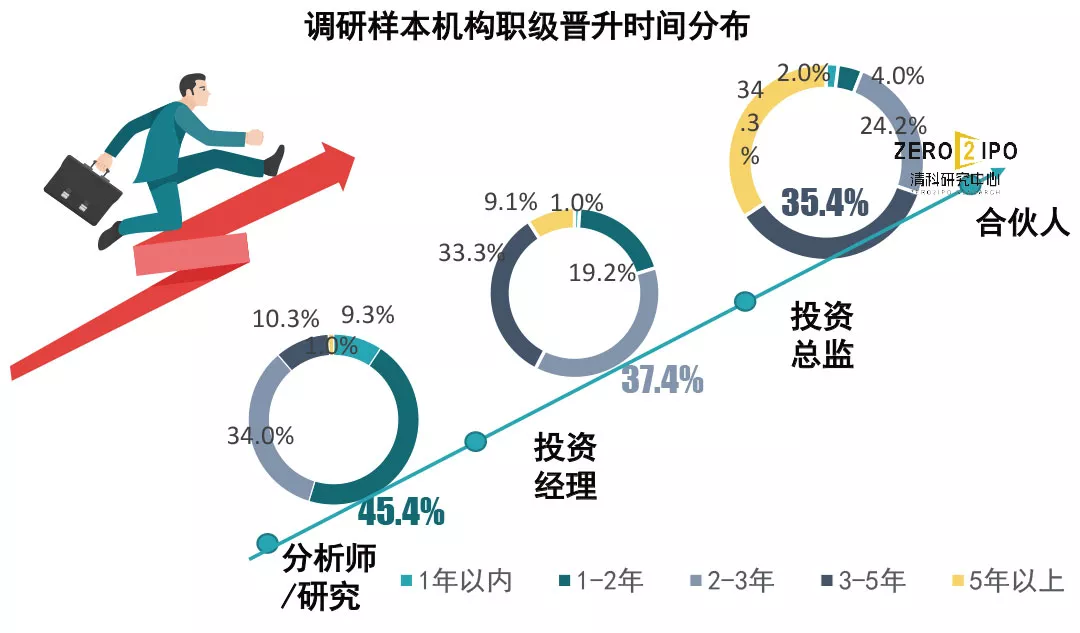

晋级制度:多少年能当合伙人?

投资团队成员的晋升路径和晋升速度一直是市场关注的焦点。45.4%的机构表示分析师可以在1-2年内晋升为投资经理,37.4%的机构表示投资经理可在2-3年晋升至投资总监。

从总监到合伙人的跨越难度较大,较长时间的经验积累是总监级别升任至合伙人级别的常态,分别有35.4%和34.3%的机构表明,投资总监需要3-5年和5年以上的时间才可能成为合伙人。

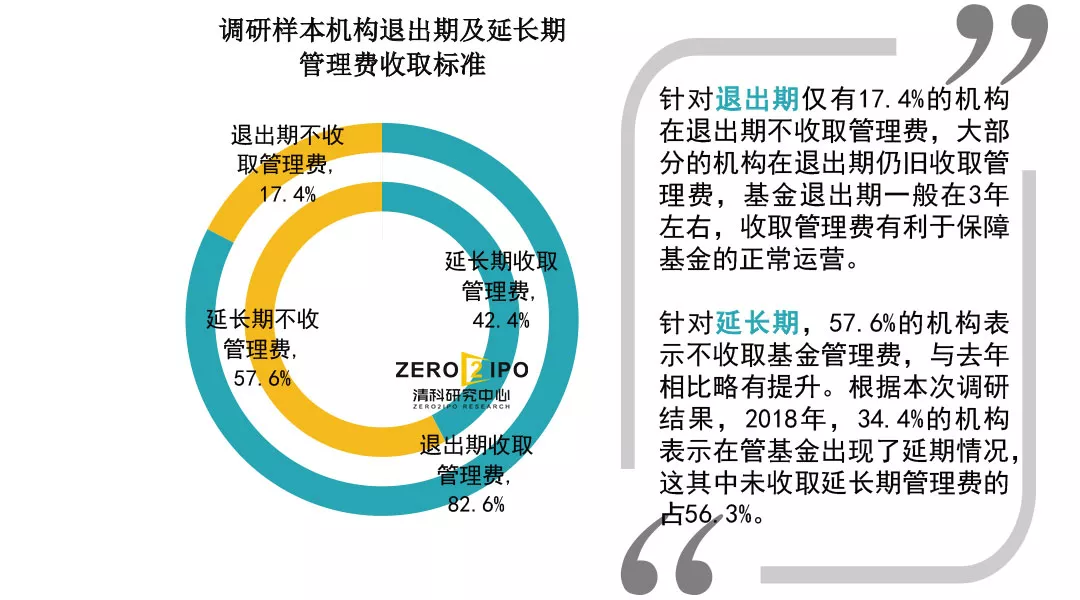

收入结构:延长期收管理费吗?

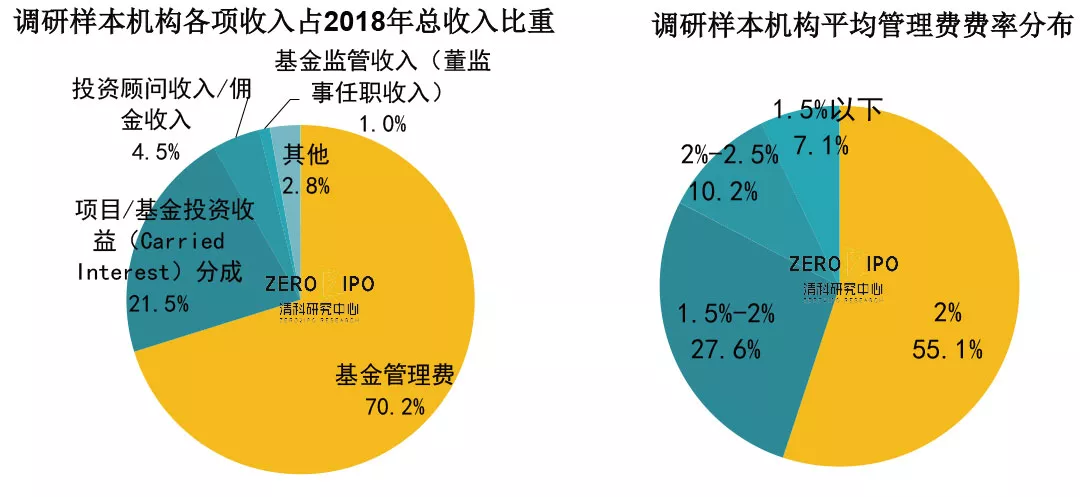

目前,活跃在中国大陆市场的股权投资机构主要收入来源有基金管理费收入、项目/基金投资收益分成、投资顾问收入/佣金收入、基金监管收入(董监高任职收入)等。

根据本次调研,基金管理费是目前投资机构最主要的收入来源,平均占机构总收入比为70.2%, 2018年收益分成收入仅占机构总收入的21.5%,较去年下降明显。

收益分配:门槛收益率怎么设?

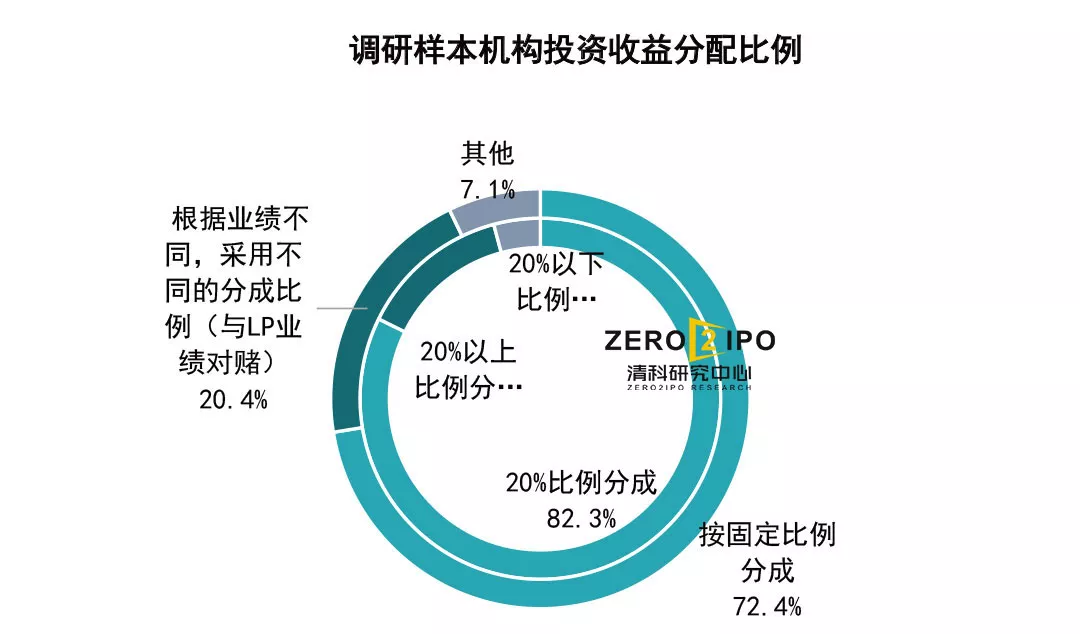

投资收益分成是机构收入的第二大来源,投资收益的占比高低体现了机构的投资运营能力。

一般情况下,GP和LP之间的收益分成遵循着“二八原则”,扣除费用、本金后的收益按照8:2的比例分配给投资人和基金管理人。

本次调研数据显示,82.3%的机构按照20%的比例获得投资收益分成,比去年更高;平均分成比例低于20%的机构仅为4.2%。

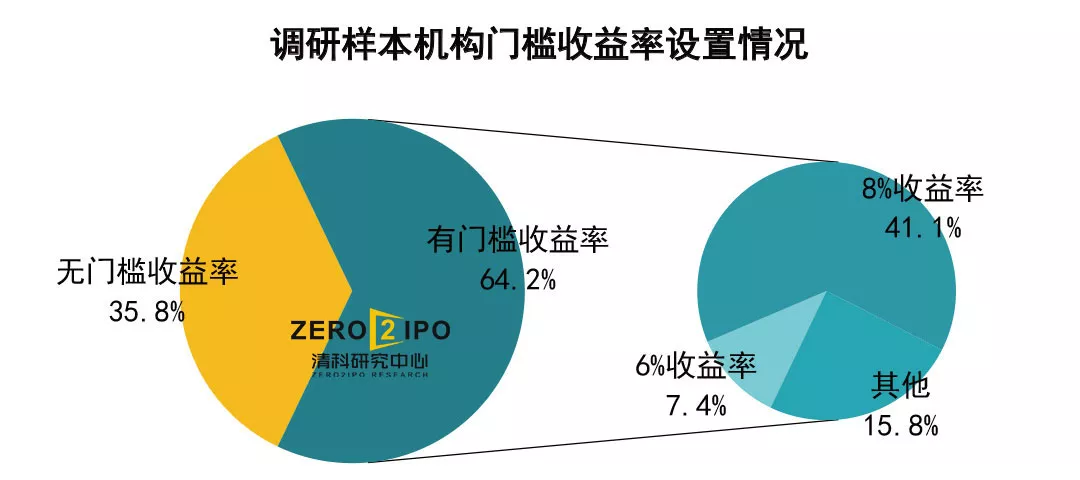

随着股权市场的发展,LP投资人的日益丰富,越来越多的基金开始设置门槛收益率,保障LP的权益,门槛收益率分为硬性和软性两种。(在报告中详细展开论述)

根据本年度的调研,64.2%的机构设置了门槛收益率,其中绝大多数机构的门槛收益率为8%,其余机构的门槛收益率也基本在6%-10%之间,本次调研机构中,未采用8%的机构,其门槛收益率为3%、6%、10%、12%不等。

上面简要介绍了我国股权投资市场VC/PE机构的基本运营机制,下面将从机构2018年薪酬绩效出发,告诉你真实的薪酬状况。

VC/PE薪酬状况

股权投资市场上,机构的薪酬制度各具特色,因而从业人员的实际薪资结构和水平也千差万别。

本次调研结果显示,2018年,股权市场从业人员的整体薪酬(包含基本工资、年终奖、收益分成、其他奖励等)水平集中在年薪50万元以下,占77.3%,其中整体年薪低于20万元的从业人员占30.3%。

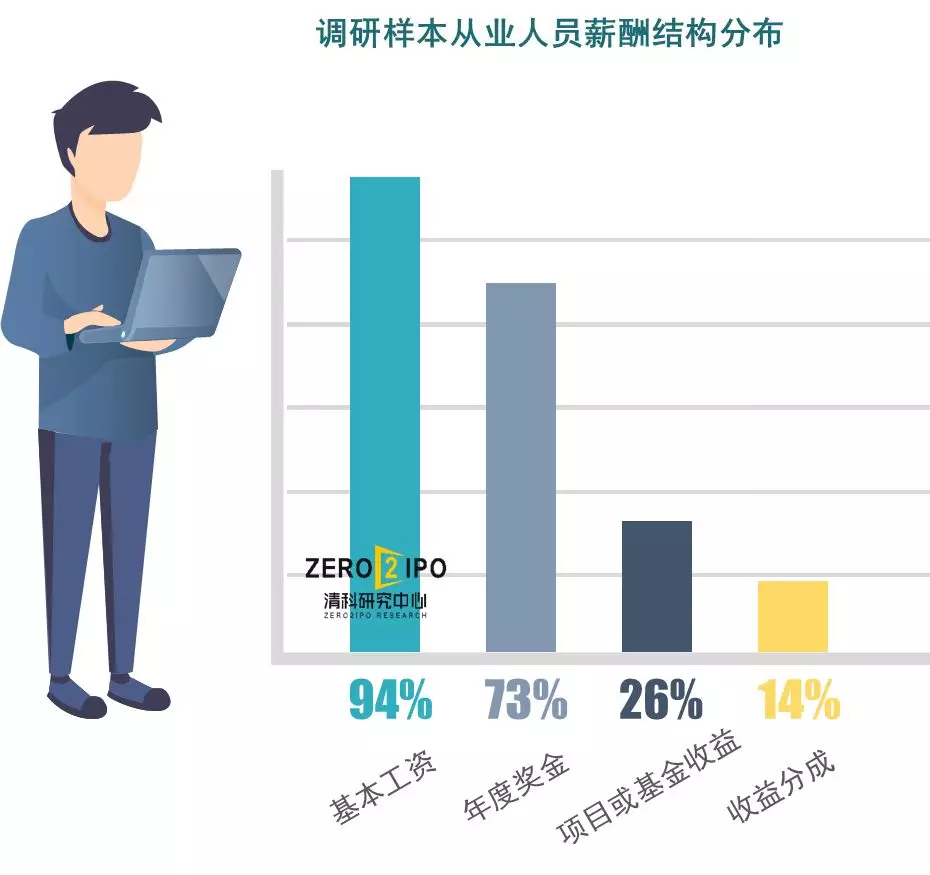

从薪酬结构上看,基本工资加上年度奖金的模式最为通用,本年度跟投收益、投资收益分配、股权激励收入较少。

基本工资

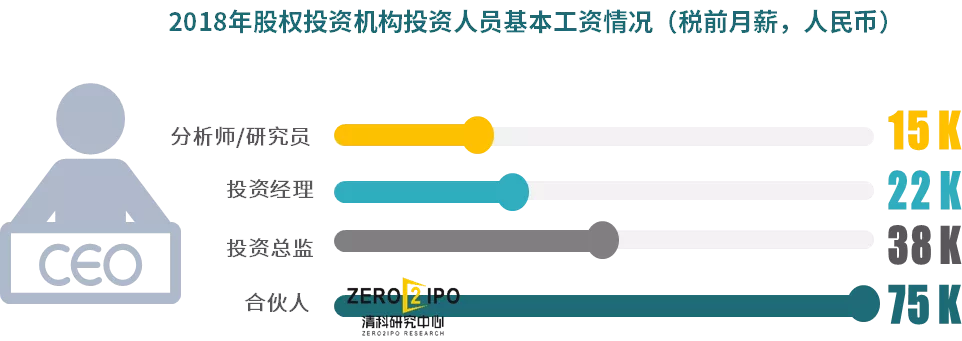

特点:不同职级差异明显,VC/PE行业薪资明显高于全行业水平。

基本薪资依然是股权市场从业人员的主要收益来源,整体上看,2018年股权市场从业人员基本工资水平比较稳定,根据智联招聘和清科研究中心统计,VC/PE行业基本工资水平约为税前1.6万元/月,明显高于全行业水平。根据智联招聘2019年春季在线数据,2018年37个主要城市的平均招聘薪酬约为8050元/月。

特点:MBA和博士学历溢价明显,女性从业者工资低于男性。

基本工资水平的制定与机构自身情况和员工个人能力息息相关,员工的个人素质和经验也是机构在衡量其基本工资的重要考虑因素。

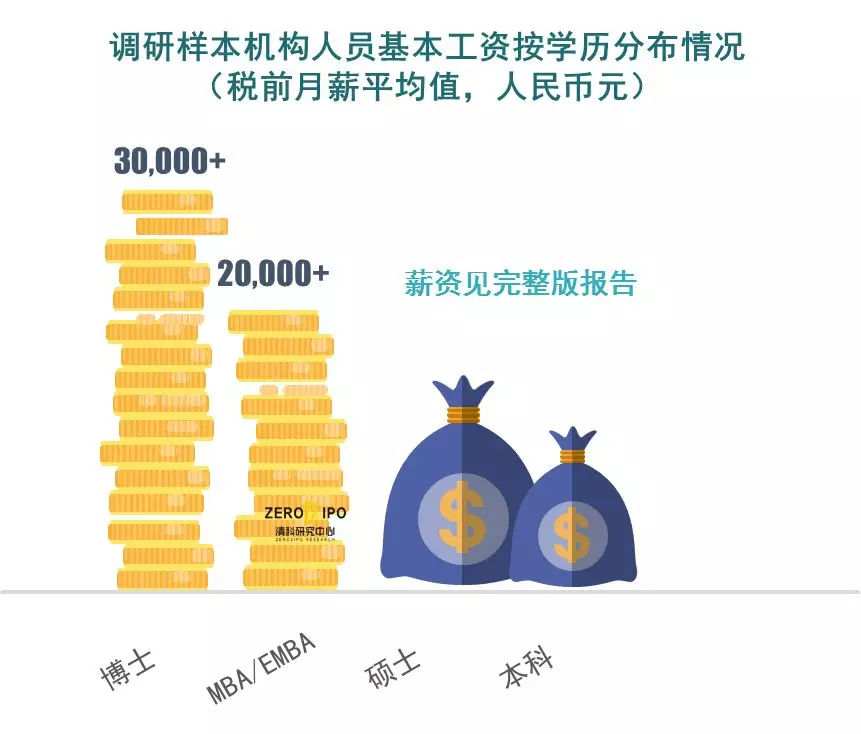

一般而言,员工的学历和从业经验是机构考察员工能力和职务匹配程度的主要因素。从学历上看,学历越高获得的基本工资水平越高,本科学历和硕士学历从业者的工资差异较小,而MBA/EMBA和博士学历从业者的平均工资明显高于其他从业人员。

不少机构从业人员在在职期间或者工作一段时间后,选择MBA进修,从调研结果来看这在提高其个人能力和工资水平上确实有所帮助。

上篇对股权市场从业人员性别分布进行了解析,前台部门尤其是合伙人层面,男性从业人员占主流,在工资水平上,男性的优势依然明显。根据智联招聘数据,除了公关关系部门以外,男性在其他部门的平均工资均高于女性(男女薪酬各部门分布情况见完整版报告)。

年终奖

特点:不同机构差异明显,投资团队优于中后台团队。

年终奖一直是股权投资机构对从业人员的主要绩效奖励。本次调研对机构2018年的年终奖发放情况进行了统计。

相对而言,投资团队的年终奖范围差异较大,效益较好的机构平均向投资团队分发12个月以上的年终奖,也有机构无年中奖发放。外资机构的发放比例和数额明显高于民营和国有机构。

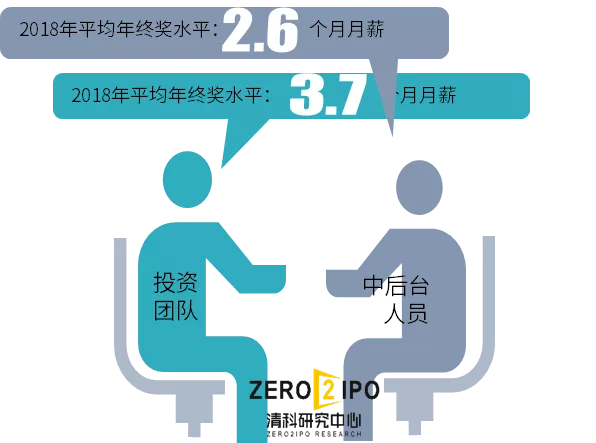

2018年,机构的平均年终奖发放水平集中在0-2个月、2-4个月、4-6个月月薪范围段。整体而言,投资团队的年终奖要高于中后台团队(年终奖获得情况见完整版报告)。

按照加权平均的算法估计,整体而言样本机构的前台人员获得了约3.7个月月薪的年终奖奖励,而中后台人员约为2.6个月薪。

收益分配

特点:中后台团队地位提升,外资机构从业人员获得分成比例最高。

投资收益分成是股权投资机构较为特别的激励方式,不同团队主导的投资项目不同,投资收益也差别较大,因而项目成员可以获得的成也千差万别。

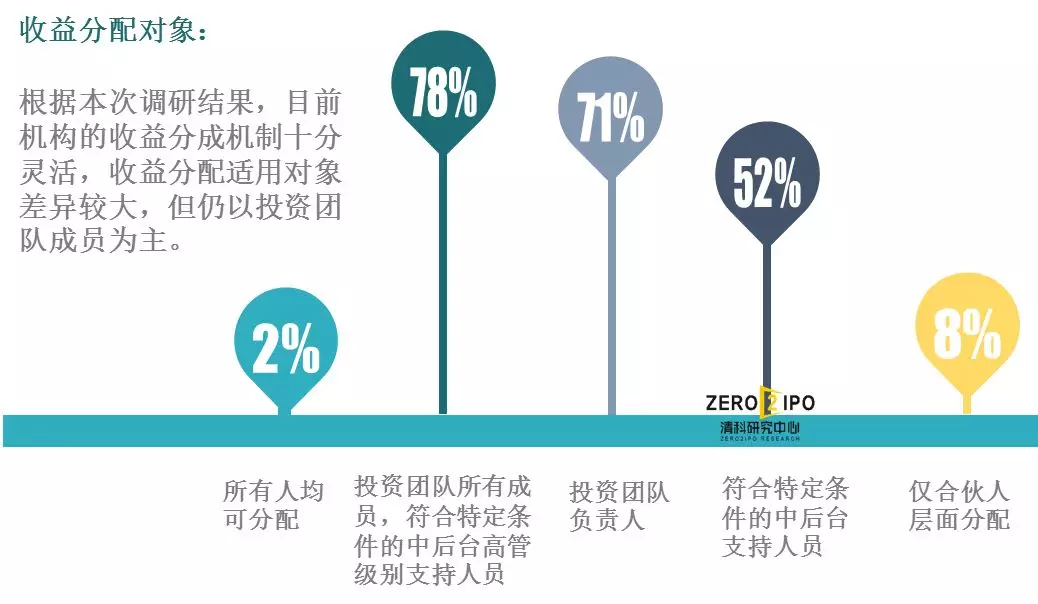

根据本次调研结果,目前机构的收益分成机制十分灵活,收益分配适用对象差异较大,超过70%的机构面向投资团队和中后台高级别人员进行投资收益分成。

另外,超过50%的机构对特定条件下项目贡献大的中后台支持人员分配收益,中后台人员尤其投后管理人员的贡献受到了更多的关注。

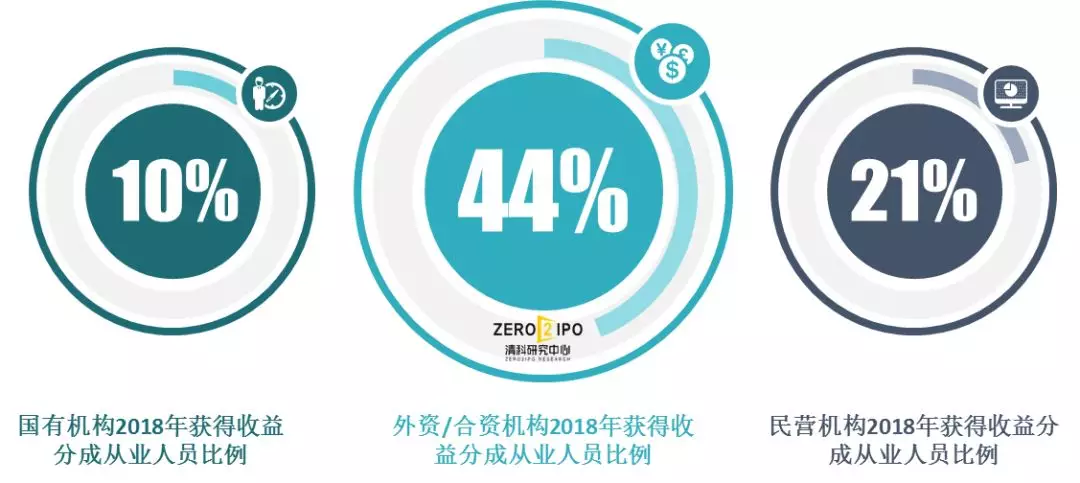

根据个人调研结果,2018年,仅有19.5%的从业人员实际获得了项目投资收益分成,市场环境的变化影响了项目收益,也影响了从业人员的收入。

外资机构获得的比例最高,43.8%的外资机构从业人员在2018年获得了分成收益,而国有机构从业人员仅有9.8%获得了项目分成收益。

股权激励

特点:合伙人级别为主,实际实施和效益难衡量。

股权激励是目前比较流行的员工激励方式,通过向员工赠予股权或者低价出让股权的方式,实现员工与公司的利益绑定。在薪酬体系中,股权激励是一种长期激励,有利于机构的长期发展。

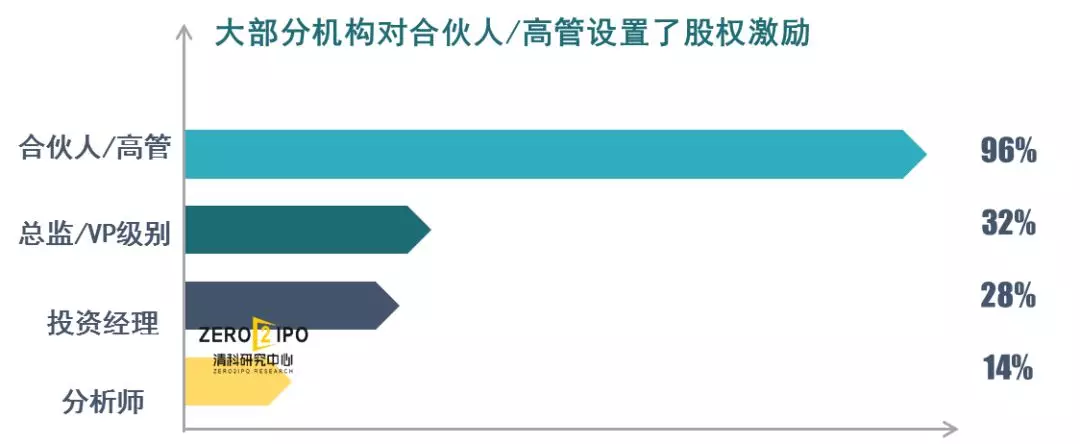

激励模式的选择、对象的设定、考核的标准都是股权激励机制中的关键要素。根据本次机构调研,超过一半的机构已经设置了股权激励机制,从机构类型上看,早期机构的设置比例最高,达88.2%。

股权激励的对象以高管和合伙人为主。但2018年实际获得股权激励的人员仍较低,在制度与实施之间仍存在差异,股权激励的兑现也难以衡量。

2018年,我国股权投资市场整体进入调整期,募资端和投资端双双承压,股权投资机构在人员薪酬和运营机制上也有了相应的调整,机构将朝着更加合理高效的方式运作。

我国股权投资市场从业人员的整体薪资水平相对稳定。基本工资未发生明显变化,但在年终奖、收益分成方面略有下降,且不同机构之间的差异加大。

在薪酬绩效结构上,外资机构和早期机构更注重绩效奖励,加强项目/基金收益与员工的绑定关系。从调研反馈来看,尽管机构搭建了较为完善的制度,在实际实施过程中较难执行,员工获得的激励有限。

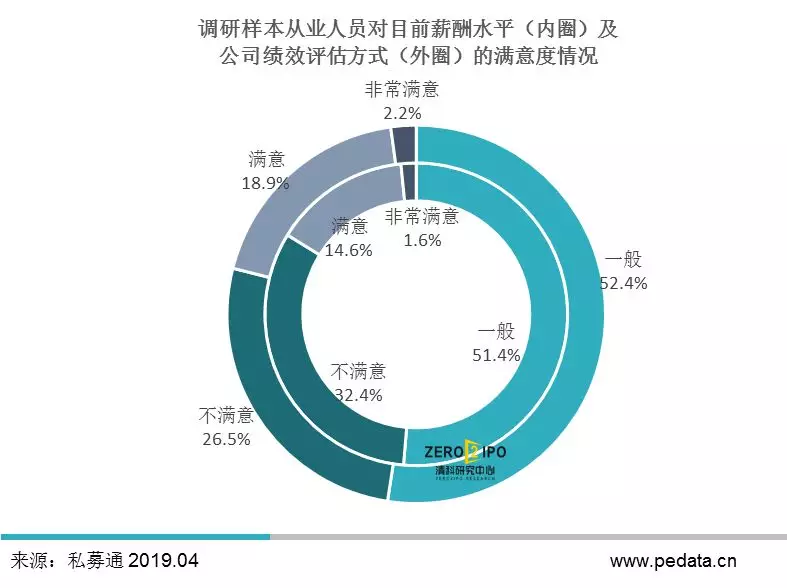

市场上普遍存在机构与从业人员之间的信息不对称、薪酬诉求无法达成等情况,机构的实际绩效实施效果仍有待提高。